40年职业生涯,这位医生只做好一件事

“永远兢兢业业、永远一腔热血。职业生涯的每一天他几乎都待在影像中心,阅好每一张片子,写好每一份报告.....”这是同事们对王常青的普遍评价。在8月18日医院举行的庆祝医师节颁奖晚会上,王常青获评“在院从医30年奉献奖”,当天恰逢他60岁生日,全场为他齐唱生日歌,将最美的祝福和最热烈的掌声献给这位为医学事业贡献了半生的老师。

其实,王常青的从医经历至今已整整40年。1982年,刚大学毕业的他放弃省城工作,带着满腔热血回到家乡石门,从此便扎根在石门县人民医院放射科。

彼时的放射科设备简陋、人才奇缺。他刻苦钻研、无私奉献,很快就在科室独当一面,不久便被推选为放射科主任。

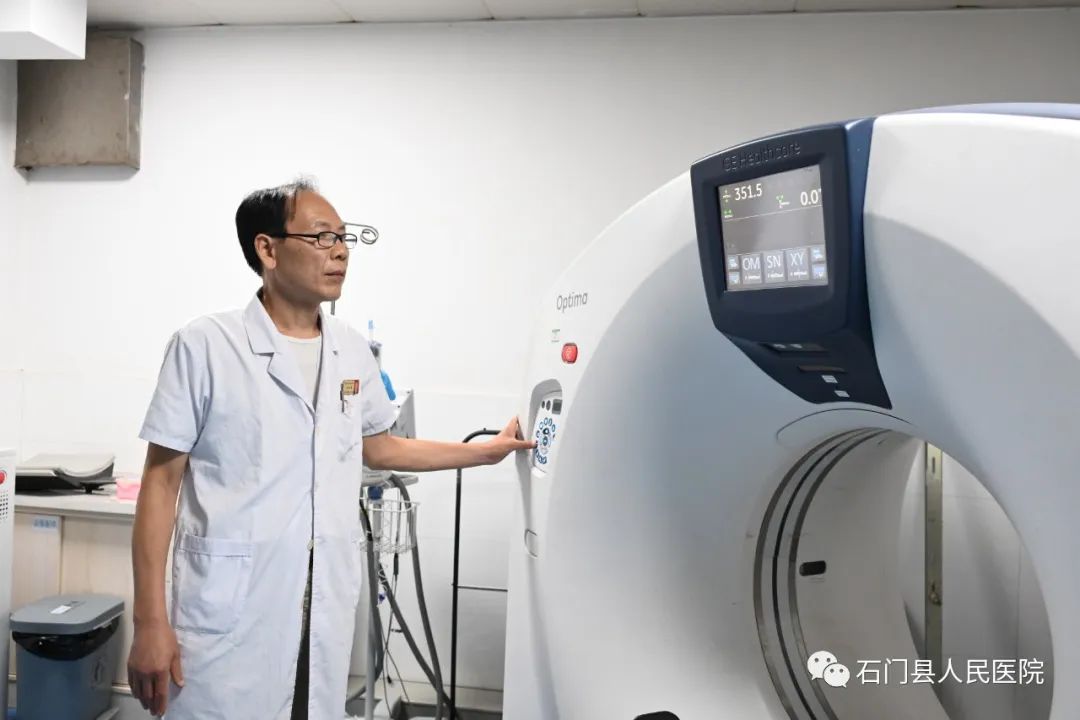

在医院大力支持下,当时全市县级医院第一台CT机落户我院,王主任着手创建了医院CT室。在当时来说CT机是医院非常贵重的医疗设备,如何保养和规范使用也是关键,王常青带领团队不分昼夜、加班加点学习、向上级医院取经,正是因为这样的钻研精神,让他对CT机的每一个结构都了如指掌,遇到小故障他也能自行排除,保证了CT机使用率达98%,为医院节约开支10多万元。

影像报告在患者诊疗过程中至关重要,直接决定了医生对患者后续治疗、手术等系列诊疗措施的进行,因此容不得一点差错。王常青40年来始终如一地刻苦钻研,他诊断和审核的检验报告几乎没有差错,在外院也得到同行们的普遍认可,大家也因此亲切地称他为“火眼金睛”。为了提高团队的诊断正确率,他坚持每周给影像中心的年轻人讲课,拿着CT片子一个层面一个层面反复核查,把自己所学知识毫无保留地传授给他们。 就这样经过不懈努力,CT室工作连年被评为先进,王常青本人也曾获常德市劳动模范,县科技进步奖、立功等多项荣誉。“我参加工作40年,只想把一件事做好:那就是为病人提供准确的影像诊断。这么多年,背也驼了,视力也不强了,但是看到无数疑难病例的诊断得到明确,看到临床医生通过我们的片子准确为患者摘除病灶,我觉得再苦再累也值得。”王常青如是说。2022年在退休座谈会上,与同事们亲切交谈的王常青。

40年只做一件事看似很容易,但是40年把一件事持续做好却很难。

在40年职业生涯中,王常青始终虚心好学、大胆创新。在八十年代便主持开展了椎管造影、脑血管造影等先进技术。随着医院引进更先进的CT机和核磁共振机,王常青又带领团队始终紧跟步伐、潜心研究,力争让诊断水平更高,让患者的治疗少走弯路。

一位反复腹痛十余年的患者曾找到王常青,诉说自己辗转求医多年但依然诊断不明确的情况,王常青为她进行CT增强检查后,通过扎实的专业知识和过硬的诊断水平,终于发现了腹腔内非常隐蔽的一处粘连带。找准病灶后,患者很快接受微创手术解除了腹腔粘连,困扰10余年的腹痛也迎刃而解。这样的病例还有很多,正是这种敢于突破,勇于创新的精神,让他和团队在庞大的医疗体系中起到了至关重要的作用。

“医院几乎所有MDT会诊,我们首先想到的就是要把王主任找来。”这是很多科室医生的真心话。MDT是由多学科专家围绕某一病例进行讨论,在综合各学科意见的基础上为病人制定出最佳的治疗方案。需要MDT的患者往往病情复杂且危重,这时候准确的影像诊断非常重要。王常青多年来无论是节假日还是深夜,只要喊到他会诊,总是随叫随到。这样无私奉献的精神如一盏明灯指引着年轻医师。

△一例妇科恶性肿瘤患者MDT大会诊, 王常青和各学科专家讨论病情

目前王常青即使已经达到退休年龄,依然在岗位上贡献着自己的力量,大部分时间也都泡在医学影像中心,大部分的片子都是他亲自过目审核后才将检验报告单交到患者手中,所做的各种学习笔记和病例分析超过10万字。

△王常青和同事们在一起

他的努力和奉献也得到回报:如今的医学影像中心有医护人员38人,形成了良好的人才梯队。影像中心下设CT室、核磁共振室及放射科三个部门,还有多项高端影像设备,能为患者提供更为清晰的图像、更短的等候时间以及更为准确的诊断结果。年轻一辈的医生也将在他的影响下,竭尽全力、执着追求,为了百姓健康不懈奋斗。